Caso Toti, quella poltrona vuota nel giorno del giudizio

di Stefano Rissetto

Cronaca della prima seduta senza il presidente, da una settimana ai domiciliari

C'è troppo nulla qui. E' nella poltrona vuota, più grande delle altre e oggi per questo più risonante, al centro dei banchi della giunta, il segno del peso, antropologico ancor prima che politico, di un'assenza. Non c'è qui proprio nulla del sacro smarrimento che al venerdì santo incombe sul credente, di fronte alllo spettacolo muto del tabernacolo disabitato. Il terrore che anche il Creatore non risponda più e al suo posto intervenga la voce metallica di una surreale segreteria telefonica. Questa è piuttosto la versione caricaturale della Classe Morta di Tadeusz Kantor, un presepio di gesso precipitato nel pozzo del tempo: parlano parlano parlano, tutti scontati e predefiniti come rulli perforati di una partitura per pianola meccanica. Parlano e dicono poco, forse niente. Dal pubblico all'improvviso alzano cartelli con l'invito a dimettersi, rivolto al convitato di pietra di questa seduta che presto assume tonalità da processo in contumacia. E' il solo refolo di vento in una recita senza sorprese. Ma i cittadini, li ho contati, non sono che diciotto e uno di loro è un assessore comunale. Scivolano parti del discorso, mozziconi di slogan ormai pavloviani, nell'impressione crescente di un teatro nel teatro, con attori ormai esacerbati dall'ulcerante ripetizione del detto, giunti a fine tournèe, le parole ancora come abiti di scena, tra valigie e cappelliere e la gabbia del cocorito ammaestrato.

Lo spazio per il pubblico è molto diverso e più ridotto da quando la sala era verde, rovinosamente colonizzata da una moquette acarivora. Siamo noi della compunta filodrammatica dell'informazione a far da cuscinetto anche fisico tra eletti ed elettori, in un silenzio interpolato dagli scatti automatici delle Nikon, rumori sommessi quasi da mondo degli insetti. Drammatico e grottesco è che nessuno davvero ascolti gli oratori, sembra la versione ultramoderna delle "feste di piazza" di Patrizio Trampetti cantate da Bennato: "sale sul palco il numero 24 della lista che per far presa sulla folla continua a ripetere 'è ora di finirla adesso basta'". E di 'vuoti a perdere mentali abbandonati dalla gente" ce ne sono e sfuggono e si dileguano, mentre tra cronisti ci si contende le prese elettriche, in questo novissimo servaggio della connessione che salta e danza e balbetta.

Favola delle cose ultime, viene in mente anche questo altro titolo, per raccontare quello che non si riesce a descrivere: il senso di una fine. Così come ci si rende conto che neppure questa sarebbe una fine. La politica sembrava più 'nature', trent'anni fa o giù di lì. Non portavamo eskimi innocenti, erano già passati di stile quando ci si era illusi che una società civile monda e incorrotta potesse sostituirsi a un ceto politico infradiciato dalla corruttela. Ne abbiam viste tante di regine andar sull'altro marciapiedi, al sole e poi all'ombra, ombra e sole è sempre così: e siamo di nuovo qui, con canestri di parole nuove a calpestare nuove aiuole. E' una stanchezza generale, noi che guardiamo e loro che interpretano una parte, perché sappiamo che è già accaduto e che ancora accadrà.

Il Novecento ci ha lasciato incertezze ineffabili su meccanismi che davamo per sacerrimi, dal suffragio universale al principio maggioritario: congegni che hanno drammaticamente fallito, perché il teorema di Pitagora è quello e stop e non si mette ai voti, ma gli altri sono evidentemente peggio. E siccome Darwin e Marx non vanno insieme, perché il peccato originale rimosso ritorna, nella visione di quella fratellanza universale tra i buoni (Marx) sconfessata dalla desolante certezza che tra gli animali sopravvivono quelli più duttili e soprattutto feroci (Darwin), ecco che ben sappiamo come noi o altri ci ritroveremo, in questa e in altre sale, ad ascoltare vocaboli ormai sfilacciati: corruzione, dimissioni, mazzette, elezioni, nell'eterno ritorno del sempre uguale.

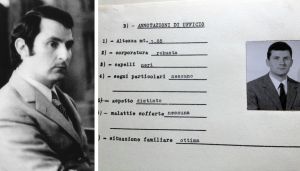

L'aula ha qualcosa di teatrale, ma la malizia rimanda a un teatro anatomico, con gli studenti di medicina a precipizio a osservare la dissezione didattica. Al centro del vuoto della sala c'è infatti, miniato a marmo, il controverso 'lucchettone' su cui nessuno in questi giorni ha ironizzato. Ma siccome a teatro, inteso come sala di spettacolo, ci sono appunto i colpi di teatro, uno sceneggiatore ingegnoso farebbe entrare il Grande Assente dal fondo della sala, come entrano il Padre e la Figliastra e tutti gli altri nei Sei Personaggi, oppure Villaggio alla Corte nel Delirio di un povero vecchio quando prese a scorticare a tradimento gli amici di gioventù, fossero diventati industriali o appunto gazzettieri. E che entrasse dunque, prendendo posto su quella poltrona lasciata vuota. Sarebbe stato il solo modo di ravvivare una mattinata che sferraglia inerte, mentre dall'altra parte di via Venti, nel vecchio ospedale incamiciato in una delirante gabbia di vetrocemento, uomini in cappa nera compulsano carte e ancora carte, sono loro che hanno sollevato la pietra di fiume e sotto c'erano le bisce. Se la questione fosse stata definita con un 'semplice' avviso di garanzia, il Grande Assente avrebbe trasformato questo teatro anatomico, oppure palcoscenico, in un quadrato con le corde. Sarebbe stato qui e può darsi abbia modo di tornarvi, per consumare un monologo di contenuto insondabile: un rilancio neocraxiano, una pavana fuori contesto, una chiamata agli eletti e agli elettori.

Protagonista di tutto quel che stamattina non accade è il Tempo. Gli uni dicono che è finito, gli altri ne chiedono ancora, sui due maxischermi le parole dei figuranti vengono contrappuntate da un conto alla rovescia che ne incalza la retorica. E' come se si sentisse il rumore di una clessidra e le clessidre non fanno rumore.

Il vero dramma è che ci si abitua a tutto. I secondi e i minuti sgocciolano, uguali almeno questi per tutti. Lassù in alto a destra, sulla parete convessa e zigrinata che evoca l'Olimpia, uno dei tanti cinematografi che furono, gioiello ipogeo nel Palazzo della Borsa, lassù accanto alle bandiere, sopra lo scranno di uno dei vicepresidenti anch'egli annoiato, sta il Nazareno in croce, da duemila anni, quasi cromaticamente confuso con il legno. Quando quest'aula era verde lo avevano tolto, ce lo hanno rimesso, forse lo leveranno di nuovo. A suo modo, anch'egli un fossile in un mondo dimentico. Se tornasse ci prenderebbe a sberle, diceva Jannacci, ma avremmo tanto bisogno di una sua carezza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.

Condividi:

Altre notizie

Sampdoria mai orfana come oggi, qualcuno batta un colpo

11/11/2025

di Stefano Rissetto

Addio a Francesco, il Papa degli ultimi "venuto dalla fine del mondo", ha salutato i fedeli a Pasqua

21/04/2025

di Stefano Rissetto

Nada Cella e la "buona fede degli arbitri", sotto la toga c'è sempre un uomo e gli uomini sbagliano

21/11/2024

di Stefano Rissetto

Mancini: il 'Bimbo' ha sessant'anni, in quindici ha scritto la storia della Sampdoria

06/11/2024

di Stefano Rissetto

Stadio Ferraris: ma perché bisogna proprio rifarlo a Marassi?

17/10/2024

di Stefano Rissetto

C'era una volta un voltino e non c'è più

09/08/2024

di Stefano Rissetto