Nada Cella e la "buona fede degli arbitri", sotto la toga c'è sempre un uomo e gli uomini sbagliano

di Stefano Rissetto

Il dogma dell'indiscutibilità delle sentenze messo definitivamente in crisi dall'interminabile processo per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi

Ma poi la giustizia è davvero giusta? Il caso della donna appena mandata in Assise a 28 anni dal delitto per cui è accusata, secondo una pista inopinatamente trascurata nella freschezza dei fatti, non è che l'ultimo di una serie interminata di refusi e sobbalzi giudiziari che ripropongono interrogativi, sgradevoli quanto doverosi, sulla certezza del sistema giudiziario, una prerogativa che si vorrebbe dogmatica ma solo, se ne riparlerà, secondo convenienza.

Quale strada si scelga fra le tre tracciate da Genesi, Darwin e Marx, l'uomo ne risulta comunque viziato da un'imperfezione ontologica, un difetto di fabbricazione diversamente emendabile che lo porterà a sbagliare. Perciò una toga non rende né infallibile né imparziale l'uomo che la vesta. Proprio per questo motivo gli ordinamenti giuridici moderni occidentali prevedono più gradi di giudizio e addirittura un organo, come la nostra Corte Costituzionale, incaricato prioritariamente di giudicare non già le persone ma le leggi.

Tale struttura non mette la magistratura al riparo dall'errore. Un giudice, pur essendo formato per interpretare e applicare le leggi, non è una macchina capace di emettere solo sentenze giuste e imparziali. Anzi, proprio per la sua natura umana, il giudice è suscettibile di errori di valutazione, può cadere in trappole emotive o interpretative, e persino essere influenzato da fattori esterni, come la pressione mediatica e politica, o le sue stesse esperienze e convinzioni personali.

Negli ultimi decenni, la storia d'Italia è stata scritta in una pluralità di piani, di linguaggi, di prospettive, secondo che a declinarla fossero l'accademia, la politica, il giornalismo e appunto l'ordine giudiziario: in una babelica discordia che rende tuttora impossibile una condivisione non solo dell'intero Novecento, ma soprattutto dell'ultimo mezzo secolo.

Il 12 dicembre 1969 a Milano, una bomba esplose nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura in piazza Fontana. Da quel giorno in poi, tutto quel che è accaduto in Italia - il terrorismo rosso e nero, lo stragismo, la corruzione politica e i legami tra istituzioni e mafie - è stato letto e interpretato ora secondo le sentenze, ora secondo la delegittimazione delle medesime, sempre secondo una convenienza di parte.

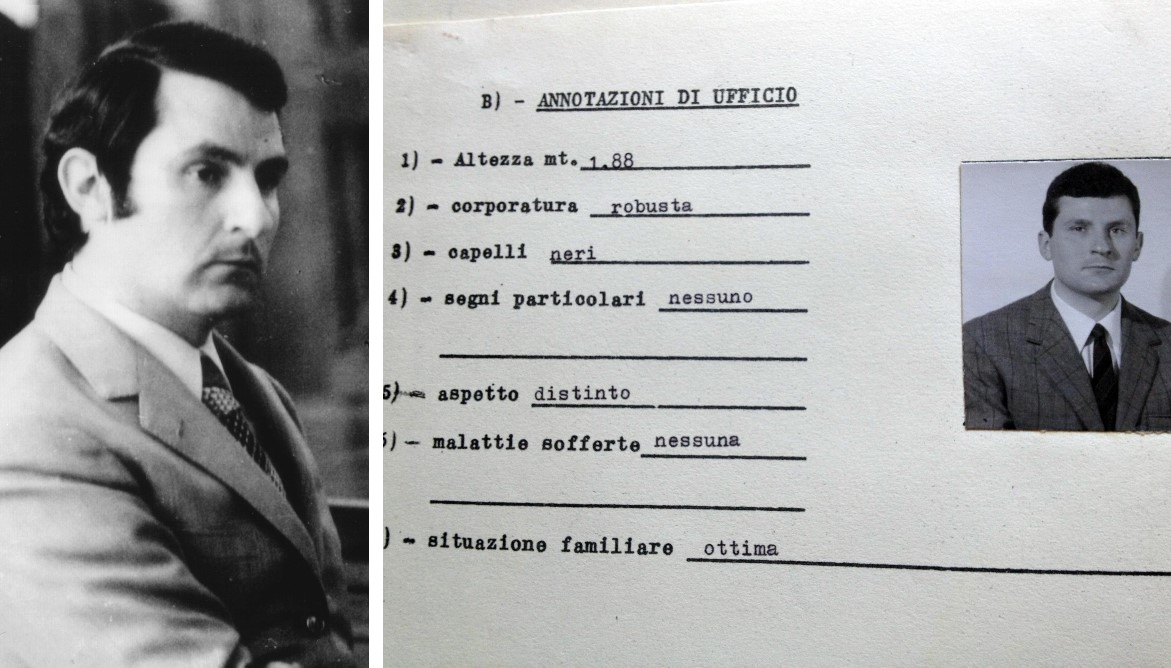

In una torva e cupa filastrocca di morte, Piazza Fontana chiama Pinelli, Pinelli chiama Calabresi e Calabresi chiama la stravagante chiusura di un cerchio storto. Quando infatti si invitano i cittadini al "rispetto delle sentenze" e al "dovere di attenersi ai verdetti definitivi", moniti infittitisi negli ultimi tre decenni in materia per lo più di malaffare politico e politico-mafioso, si tende - e proprio da parte dei più indefessi chierici della dogmatica giudiziaria - a dimenticare il clamoroso lavorio di logoramento della fiducia popolare nell'operato dei giudici, svolto attorno al processo Calabresi e tuttora in corso. Dal 28 luglio 1988, data degli arresti di Ovidio Bompressi, Adriano Sofri e Giorgio Pietrostefani, considerati - in base alla confessione del pentito Leonardo Marino - rispettivamente l'esecutore materiale e i mandanti dell'omicidio del commissario Luigi Calabresi, partì una marziale macchina di contrasto al procedimento giudiziario per il delitto del 17 maggio 1972, una macchina attiva a livello politico come giornalistico, per via dei numerosi e influenti legami che il più in vista dei tre indagati, Sofri, intratteneva fin dai tempi in cui capeggiava Lotta Continua.

Quel procedimento giudiziario durò sedici anni, nove gradi di giudizio (7 regolari e 2 di revisione) per un totale di quattro condanne, due annullamenti, un'assoluzione e due conferme in Cassazione, non senza essere contraddistinto da due leggi "ad personam", una sulla sede di revisione e un'altra addirittura di rango costituzionale che, ridefinendo il potere di grazia, trasformava per sempre la figura del capo dello Stato. Il tutto in parallelo a una campagna per la grazia che addirittura precedeva l'eventuale condanna definitiva e alla messa in campo di una forza mediatica espressa in opere letterarie, saggi storici, lavori teatrali e musicali tutti nella direzione innocentista. Come se il lavoro del pm Ferdinando Pomarici e dei collegi giudicanti chiamati a decidere fosse viziato da un pregiudizio di parte contro tre innocenti. Per molti osservatori quella sentenza non è mai stata giusta e quindi non vale; tanto che pochi giorni fa è passata sotto silenzio, se non tacciata di stramba bizza, la presa di posizione della famiglia Tenco contraria alla presenza di Sofri tra gli ospiti della rassegna musicale sanremese intitolata al congiunto.

Il punto è che se neghi la validità di una sola sentenza, cade il principio religioso dell'indiscutibilità complessiva del sistema. Così siamo appunto a Babele: non si può invocare la sacertà delle pronunce giudiziarie - e ce ne sono alcune assurte a rango di undicesimo, dodicesimo, tredicesimo comamdamento eccetera... - quando poi si mettono in forse quelle che non mi piacciono.

La giustizia è fatta dagli uomini e gli uomini sbagliano. Per colpa o per dolo, ma sbagliano. Se, infatti, possiamo dubitare delle sentenze passate, come di quella sul delitto Calabresi, allora abbiamo il diritto di dubitare anche di tutte le altre, se vi sono elementi che validino tale sospetto.

Qualcosa di simile avviene anche nel futile. Quando si parla di calcio e il discorso scivola su errori arbitrali troppo vistosi per essere rapidamente classificati a titolo di colpa, salta sempre su qualche sagoma a pontificare "Se dubiti della buona fede degli arbitri, allora non andare alle partite e smetti di seguire il calcio”. Invece si può ben amare il calcio, ma continuare a temere che l'arbitro di turno possa avere in antipatia la tua squadra, oppure sapere che favorendo l'avversaria di giornata la sua carriera o il suo conto corrente possa trarne beneficio. Un tifoso, così, può andare allo stadio ben sapendo che a volte la sua squadra avrà contro non solo la formazione avversaria ma anche un arbitro che, se avrà l’occasione, sfavorirà la sua. Non è empietà iconoclasta, è soltanto realismo basato sui fatti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.

Condividi:

Altre notizie

Sampdoria mai orfana come oggi, qualcuno batta un colpo

11/11/2025

di Stefano Rissetto

Addio a Francesco, il Papa degli ultimi "venuto dalla fine del mondo", ha salutato i fedeli a Pasqua

21/04/2025

di Stefano Rissetto

Mancini: il 'Bimbo' ha sessant'anni, in quindici ha scritto la storia della Sampdoria

06/11/2024

di Stefano Rissetto

Stadio Ferraris: ma perché bisogna proprio rifarlo a Marassi?

17/10/2024

di Stefano Rissetto

C'era una volta un voltino e non c'è più

09/08/2024

di Stefano Rissetto

Caso Toti, quella poltrona vuota nel giorno del giudizio

14/05/2024

di Stefano Rissetto