Mancini: il 'Bimbo' ha sessant'anni, in quindici ha scritto la storia della Sampdoria

di Stefano Rissetto

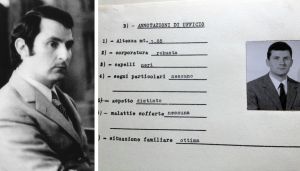

Nato a Jesi il 27 novembre 1964, ha giocato in blucerchiato dal 1982 al 1997, diventando primatista di presenze e reti e vincendo i Sette Trofei blucerchiati

Poi lo so bene che anche tu, che pure dalla fiera della vanità dell’esistenza hai avuto non poco, se potessi tornare indietro e cambiare una sola cosa, chiederesti a Gesù Bambino di cambiare il risultato di quella partita. Un giorno verrai esaudito, anzi una notte di Natale, quando gli animali parlano e il passato ritorna per essere soffiato come vetro, ma è solo un istante e poi se ne va ancora e resta la nostalgia di qualcosa che non è stato. E scrivo con il “tu” anche se è passato del tempo, e quanto e quanto profondo e amaro, un oceano di erbe dure e amare, dai quindici anni trascorsi a difenderti da chi non era come te e non parlava la tua lingua, e il resto non ne parliamo, è stato come in quella poesia dove lento il vagone se ne andava e ritornava la paura, come in quel libro che non avrai letto ma ne sembri un personaggio: ma mica so più a chi scrivere, se ne sono andati tutti, si son cambiati l’anima per tradir meglio, scordar meglio, parlar d’altro. Ma l’orologio ticchetta sempre più forte, così forte che potrebbe spezzarsi da un momento all'altro per la fine e così oggi alzo un bicchiere al tuo onore, al ricordo di quel che è stato, del tempo in cui eri un coro che cominciava non diciamo come, ma come finiva lo diciamo, e finiva così: “Roberto Mancini è il grido di battaglia”.

Brindo a te, certamente, ma anche a un noi improprio, io tu noi tutti si diceva allora, per esempio brindo anche ai vecchi ragazzi di via Casaregis 27a cancello, a Gianni che allora diceva che essendo tu figlio di falegname secondo tradizione promettevi bene, a Bruno che non c'è più e agli altri del ‘Graffiti’, c'eravamo tutti quel pomeriggio al secondo piano dei distinti, quando guardacaso andasti alla griglia dopo un gol, a prendertela con quello che aveva passato la partita a insultarti, dico la partita con l’Udinese, e quel signore lo conoscevo bene, era delle mie parti, ci conoscevamo tutti perché eravamo un piccolo mondo grande come il mondo, lo chiamavamo Wisniewski perché somigliava a un calciatore visto qui molti anni prima, non ti poteva sopportare perché pensava che non usassi davvero il tuo genio e forse un filo di ragione ce l’aveva anche lui, ma ormai davvero tutto è in fondo al pozzo del tempo, anche Wisniewski, non il calciatore ma il nostro di Sestri, se n’è andato in silenzio e senza dire niente a nessuno, non sappiamo nemmeno se si sia fatto disperdere davanti al porto o chissà. L'avremmo salutato volentieri.

Sessant’anni oggi; e ne sono passati quarantadue da quando eri il ‘Bimbo’, dono che Paolo Mantovani si era fatto per la promozione della Sampdoria in quell'estate 1982 in cui era bellissimo perdersi in quell'incantesimo, perché La Voce del Padrone ne era stata la colonna sonora, over and over again. Eri arrivato per giocarti il posto con Chiorri e già questo era un indizio, e avresti segnato il tuo primo gol doriano nello stesso stadio dove Alviero, un anno e mezzo prima cioè cento secoli o più, aveva acceso le luci di San Siro il giorno prima dell’inaugurazione della primavera. Non sapevamo ancora cosa sarebbe stato di noi, di te, del Doria. E sarebbe stato più di quanto avevamo osato desiderare, salvo appunto quella cosa da chiedere a Gesù Bambino, una cicatrice che il tempo acuisce anziché attenuare. Oggi viene da pensare: c’eravamo tanto amati, come il titolo di quel film che di anni ne sta per compiere cinquanta, e che vive su due battute: “Il futuro è passato e non ce ne siamo accorti”, “Volevamo cambiare il mondo e il mondo ha cambiato noi”. Proprio così.

E’ stata una vertigine. Specie quando da Cremona era arrivato Topolino, così lo chiamavano, e non sapevi ancora che era tuo fratello. Da allora vi siete fermati soltanto per dirvi un primo addio, però lo sembrava soltanto un addio, era un arrivederci e lo si sarebbe capito soltanto quando tutti e due eravate ormai quasi vecchi e l’addio vero era ormai in arrivo, lo si sentiva dal vento di Londra, gelido anche in quella estate. Avreste meritato di invecchiare insieme, è davvero un peccato non sia avvenuto, quando perdi un fratello ti rimane poco anche di te stesso e non la parte più importante, ti porterai sempre un’ombra nello sguardo. Rimane il segreto di che cosa vi siate detti allora, che cosa non vi siate detti la volta prima, l’ultima partita giocata insieme nella vostra squadra, con la vostra maglia cui avevate aggiunto il quinto colore, il verde. E due, adesso, diventavano le cose da cambiare, nella lista per Gesù Bambino. La giovinezza era finita in un giro a tondo.

Che cosa raccontare di quel che tu non sappia, di quei quindici anni, e a te e a noi non rimorda? Le sconfitte le vittorie e le mie poesie. Una canzone di vecchi amanti, riusciti a invecchiare senza diventare adulti. I privilegi della giovinezza in una bottiglia sepolta sul ciglio di un burrone nel deserto. Un ultimo spettacolo nell’incendio di Atlanta. In quell’abbraccio a Wembley, in un Wembley cambiato rispetto a quello in cui avevi pensato bene a fine partita di andare dall’arbitro a dirgli quel che si meritava, c’era il senso di una fine. E di una riparazione che non riparava. Tu e lui siete stati come una canzone di Dylan: “My own version of you”, “La mia versione di te”: “nell’inverno del mio scontento vorrei che mi avessi portato con te, dovunque fossi andato”. E quasi tutti e tutte preferivano lui, bello e gentile e vincente e sempre pronto a fare i gol giusti al momento giusto, il capoclasse con dieci in condotta, mentre tu eri quello che prendeva sì quasi tutti dieci, come il numero che ti eri preso, ma in condotta aveva il voto più basso perché rispondevi ai professori e facevi i dispetti ai compagni, tipo la volta che volevi cambiare il nome allo stadio e l’altra quando proponesti di aprire le griglie di Bergamo per far entrare i tifosi a parlare con l’arbitro; eri così, lo sappiamo, però quando cantavi sembrava carnevale. Ed era impossibile per noi immergenti, noi con fedi e ossa rotte, non parteggiare per te, perché eri il genio indocile, l’ala del turbine intelligente, l'angelo necessario di Rilke, della stessa famiglia di Mc Enroe che spaccava la sua Wilson Pro Staff di acero faggio e frassino, frassino come i paletti fatali ai vampiri, e Joe Strummer che scaraventava a terra la chitarra elettrica.

Il boato dei gol è banale, la cosa sublime dei gol è il silenzio imposto a una dolente moltitudine. Come il silenzio di Oporto al Das Antas, quando ti eri inventato un gol al volo a citazione del 4-1 di Napoli, ma al San Paolo ti avevano applaudito e allora ti saluto silenzio. Ascoltare l’assenza di suono come fondale di una felicità perduta: questo accadde in riva all’Atlantico, poco prima che ti prendesse la voglia di fuggire anche da te stesso, senza più legarti all'albero della nave. “To hell to all things that I used to be, Al diavolo tutte le cose che ero”, come nella canzone, pardon nel salmo di Dylan.

Di questi sessant’anni, che oggi festeggi, ne hai dedicato uno su quattro a fabbricare miracoli e meravigliare i viaggiatori, prima nel vecchio e poi nel nuovo stadio e da un angolo all’altro degli ultimi giorni dell’umanità, da Lisbona al Circolo Polare. I numeri dicono solo in parte quel che la meraviglia illumina, l’azione precedeva il pensiero come se il tuono arrivasse prima del lampo. Ma forse non pensavi, sentivi soltanto il richiamo di un istinto, la solitudine scintillante dei diamanti. E’ stato davvero bello vederti giocare, dare un senso a quel verbo che in inglese serve anche per “suonare”, e tu eccome se suonavi, come Leon Russell, Valentino Liberace e perfino l’Apostolo Giovanni che aveva redatto il piano regolatore dell’Apocalisse. Era jesino anche Giovanni Battista Pergolesi, che da un amore impossibile al conservatorio di Napoli per una novizia aveva distillato tutta la sofferenza del mondo nel suo “Stabat Mater”. Anche nelle tue giocate, a ben pensarci, c’era tanta malinconia, quasi pensassi che ogni capolavoro ti sarebbe potuto riuscire meglio. Una preghiera a un dio assente.

Per quindici anni ti si è voluto bene come a un fratello, ed è per questo che a te oggi si brinda. Perché sotto sotto sei rimasto il Bimbo di allora, e meno male che è così. Eccessivo anche negli sbagli, ma non ci si poteva non bruciare al tuo fuoco, accecare al tuo sole senza ritrarne la vista. Guarda cos’era la tua Sampdoria, guarda cos’è oggi, un filo da riannodare, tu sei un sognatore e solo i sognatori sanno riannodare i fili del passato e con le trame perdute intessere nuovi sogni. E allora chiedilo a te stesso, Roberto, non serve Gesù Bambino che ha altro da fare, forse, pensa al tuo fratello nel vento, e alla fine della canzone di Dylan: “I wanna bring someone to life, turn back the years, do it with laughter and do it with tears, voglio ridare vita a qualcuno, tornare indietro negli anni, farlo con le risate e con le lacrime”. Fra qualche giorno è Natale, non va bene e non va male, tanti auguri, torna presto e così sia.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.

Altre notizie

Sampdoria mai orfana come oggi, qualcuno batta un colpo

11/11/2025

di Stefano Rissetto

Addio a Francesco, il Papa degli ultimi "venuto dalla fine del mondo", ha salutato i fedeli a Pasqua

21/04/2025

di Stefano Rissetto

Nada Cella e la "buona fede degli arbitri", sotto la toga c'è sempre un uomo e gli uomini sbagliano

21/11/2024

di Stefano Rissetto

Stadio Ferraris: ma perché bisogna proprio rifarlo a Marassi?

17/10/2024

di Stefano Rissetto

C'era una volta un voltino e non c'è più

09/08/2024

di Stefano Rissetto

Caso Toti, quella poltrona vuota nel giorno del giudizio

14/05/2024

di Stefano Rissetto