"La zona d'interesse": finisce il film ma anche a luci riaccese la sala resta nel buio

di Stefano Rissetto

Contraddizioni, splendori e miserie attorno a un'opera giustamente premiata con l'Oscar

Ho visto La zona d'interesse e non lo rivedrei. E' un capolavoro disturbante, come il libro di Martin Amis di cui è conseguenza. Non lo consiglierei a tutti, semmai a quei pochi ormai convinti che tra i compiti dell'arte sia indurre al pensiero più che al divertimento. Non ci si ricrea infatti, di fronte al film di Glazer; di contro si pensa parecchio. Si esce dalla sala cambiati e vuol dire che il regista ha fatto bene il suo lavoro.

Sono tempi difficili. Da quando sono al mondo, non ho mai respirato tanto antisemitismo come dal 7 ottobre dello scorso anno; quasi la reazione militare dello Stato d'Israele a un atto terroristico avesse ridestato un mostro dormiente, dando un motivo o piuttosto un pretesto a chiunque adesso può liberamente manifestare un sentimento altrimenti più o meno dissimulato. Non sono pochi gli Ebrei critici, anche in modo forte, con la politica di Benjamin Netanyahu, senza che la loro posizione trascenda nella negazione del diritto stesso di Israele a esistere. Un diritto messo in forse da ricostruzioni superficiali, quando non falsificate e falsificanti, della storia e in particolare quella del Novecento in Medio Oriente. E da chi, dal sufficientemente lontano loggione di un Occidente in decadenza, tra tutti i popoli che si vogliono oppressi e sul pianeta non sono pochi, sceglie di difendere la causa proprio di quello che per voce di molti suoi capi si propone in modo chiaro la cancellazione di Israele.

In questi tempi difficili si colloca anche la polemica sul cinema. Ogni anno, ogni Nobel, ogni Oscar, perfino ogni scudetto, c'è sempre qualcuno che l'avrebbe meritato più di chi lo abbia davvero vinto. E' successo anche stavolta, con accenti particolarmente sgradevoli in Italia, dove l'esito del voto dell'Academy è stato previsto oppure accolto, da un paio di personaggi importanti del nostro spettacolo come Sabrina Ferilli e Massimo Ceccherini, con infelici allusioni indirettamente evocative di quell'occulto potere ebraico che governerebbe il mondo in tutte le sue forme. Già, i Protocolli dei Savi di Sion, un grossolano falso fabbricato dall'Ochrana, la polizia politica zarista, prima vennero presi per buoni e poi, una volta scopertane la natura fasulla, allora li si derubricò a verosimili. Sì, non erano autentici ma tutto sommato descrivevano la verità. Eravamo così, e siamo, daccapo.

Attorno agli Oscar è nato un sublime paradosso. In Italia si è fatto il tifo per il regista italiano Matteo Garrone; autore però di un'opera, Io capitano, ispirata a una visione del mondo fondata sulla negazione delle frontiere, delle nazioni e nazionalità, dell'identità di popolo. Se gli italiani in sé non esistono, perché chiunque può essere italiano soltanto volendolo; se confini e passaporti sono inani convenzioni, che crollano di fronte alla superiore comune appartenenza al genere umano, perché adontarsi se l'Oscar va a un regista nato come Garrone sullo stesso pianeta?

Ho visto anche Io capitano e il punto non è se fosse più bello o più brutto, migliore o peggiore del film premiato con la statuetta. Posso dire che, appena venuto a conoscenza della trama, ho faticato a credere che potesse trattarsi di un film di Matteo Garrone. Perché la favola del migrante buono, che al termine di una lunga catena di sofferenze raggiunge la terra promessa, questa in sintesi la trama, pur girata a meraviglia nella cifra visionaria e pittorica inconfondibile, è quanto di più distante dalla poetica del regista romano, che io considero - va sottolineato - un genio, forse il più bravo tra gli italiani, perfino più di Sorrentino.

Garrone è un micidiale artefice di personaggi neri, disturbanti, freaks, ritratti secondo il canone della Plumelia di Lucio Piccolo: “pure il rovo ebbe le sue piegature di dolcezza, anche il pruno il suo candore”. Fino a Io capitano, nel cinema garroniano non c'erano eroi positivi ma golem inquietanti. Specie nel trittico perfetto che allineava il nano della Stazione Termini (L'imbalsamatore), il cacciatore di anoressiche (Primo amore, con uno straordinario Vitaliano Trevisan) e il canaro della Magliana (Dogman), interpolati dall'allucinato cercatore di popolarità di quel Reality che forse è il capolavoro di Garrone, opera purtroppo penalizzata dall'idea passata nel pubblico che si trattasse di un film sul Grande Fratello. In tutto questo Gomorra è qualcosa di estraneo, un esercizio di stile per carità riuscitissimo ma forse neppure troppo sentito.

Quindi, se proprio Garrone voleva misurarsi con il tema delle migrazioni dal sud al nord del mondo, mi sarei aspettato qualcosa di diverso dall'edificante epopea agiografica del viaggio al termine della notte; semmai piuttosto qualcosa che cominciasse proprio non dall'inizio, ma dalla fine del viaggio. Una storia cupa, appunto alla Garrone,centrata su un altro dei suoi personaggi arrivati dal nulla che attraversano il male e nel compierlo lo subiscono, nel subirlo lo perpetrano. Le cronache non ne sono povere. Invece questo Io capitano sembra collocarsi nel logoro museo del politicamente corretto, un rassicurante presepio fin troppo affollato, dove il bello non è nuovo e il nuovo non è bello, al quale ormai è difficile aggiungere qualcosa di significativo.

Per questo forse Garrone non ha convinto fino in fondo i giurati, non già per la fasulla convinzione che a puntare cinicamente sulla Shoah vinci sempre. Train de vie di Radu Mihaileanu e Il pianista di Roman Polanski non hanno vinto l'Oscar, così come Crimini e misfatti di Woody Allen che sembrava parlar d'altro e invece era anch'esso sul tema. Nel 2003, quando era candidato Polanski, vinse addirittura uno spensierato musical, sia pure sfarzoso, come Chicago. Chissà cosa accadrà il prossimo anno, quando decadrà il veto che Jerry Lewis aveva posto sul suo Il giorno che il clown pianse, la storia di un pagliaccio che nel lager allieta i bimbi prima di vederli avviare alle docce. Lo girò, disse di essersene vergognato, lo nascose al mondo. Potrebbe essere davvero, come diceva Lewis, un obbrobrio. Oppure un modo definitivo di raccontare l'orrore.

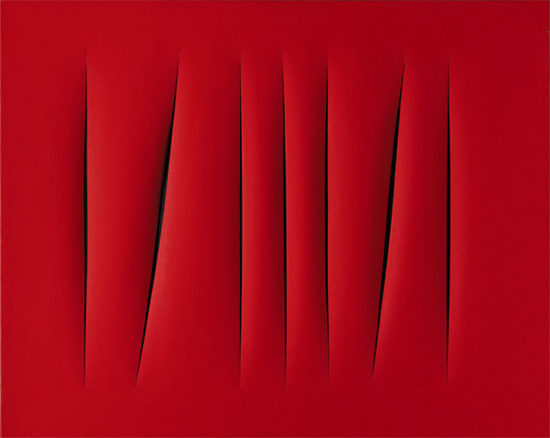

Purtroppo, in verità, l'orrore trova sempre una declinazione inattesa. Glazer lo dimostra, ribadendo che il compito dell'arte è quello di turbare, a tratti disturbare. Uscito dalla sala, mi sono sentito come alla fine del libro più potente che abbia mai letto sulla Shoah, ottocento e passa pagine di mirabile raccapriccio. Era Les Bienveillantes di Jonathan Littell, Prix Goncourt 2006, terribile immagine di copertina, l'unica possibile forse, presa da un Lucio Fontana (nella foto) lo sterminio considerato dall'io narrante di un cinico e vizioso ufficialetto nazista. Anche questo non lo rileggerei e ho remore a consigliarlo: si fa fatica ad arrivare in fondo. E alla fine si rimane preda di un senso di complicità, quindi di colpevolezza. Anche “quelli” erano e sono uomini, altro che “disumani”. Ed è una sconfitta di tutti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.

Condividi:

Altre notizie

Sampdoria mai orfana come oggi, qualcuno batta un colpo

11/11/2025

di Stefano Rissetto

Addio a Francesco, il Papa degli ultimi "venuto dalla fine del mondo", ha salutato i fedeli a Pasqua

21/04/2025

di Stefano Rissetto

Nada Cella e la "buona fede degli arbitri", sotto la toga c'è sempre un uomo e gli uomini sbagliano

21/11/2024

di Stefano Rissetto

Mancini: il 'Bimbo' ha sessant'anni, in quindici ha scritto la storia della Sampdoria

06/11/2024

di Stefano Rissetto

Stadio Ferraris: ma perché bisogna proprio rifarlo a Marassi?

17/10/2024

di Stefano Rissetto

C'era una volta un voltino e non c'è più

09/08/2024

di Stefano Rissetto